![]()

中島本町復元地図 と平和の観音像

|

消えた中島本町。そこは食堂、映画館、旅館、商店、ビリヤードなどの遊技場がひしめく、繁華街でした。戦後その廃虚にやっと帰ってきて住みついた人々も、間もなく、平和公園建設のため立ちのかざるを得なくなりました。 数年後、90歳でなくなったある商店主はこう語ってくれました。 「私たちにはふるさとが二度なくなったのですから……」と。 失われた故郷の姿を、せめて頭の中にでも復元したい、そんな思いで始められたのが爆心地の「地図復元運動」でした。 生き残った人々によって中島本町会が結成され、アメリカの航空写真をもとに、みんなで記憶をたどりながら昔の姿を再現していった復元地図は、慈仙寺の墓石のすぐ南にあります。 |

| それは当時ここにあったレンガ建物の壁の一部を切り取った台座に置かれています。しかし、地図には空白の部分がたくさんあり、結局だれも昔の姿を思い出せなかったこの地域の歴史の空白をそのまま物語っています。 また、この調査中に判明した死者の名前を彫り込んだ碑が、復元図をまるで北風から守るかのように建てられ、そばには「平和の観音像」が木漏れ日の中で復元地図を見下ろしています。 |

|

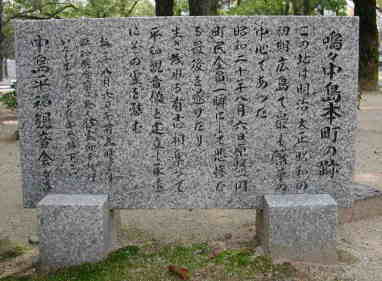

平和之観音像 観音像は1956年8月6日に建立されたもので、その下には「鳴々中島本町の跡」と刻まれた小さな碑があり、旧町民の望郷の念が胸に迫ります。 平和公園建設のころの様子を、広島平和文化センター発行のパンフレットはこう紹介しています。「敷地内には不法建築のバラック小舎が400戸もありました。これを県が120戸、市が280戸と分担して撤去作業にかかりましたが、被爆者もたくさんいて、なかなかはかどりませんでした」と。 失われた故郷を再現する地図復元運動は、隣接する材木町、天神町、元柳町でもすすめられました。それらをまとめた大きな銅板地図は、原爆資料館の廊下に展示されています。 |

|

|

|