しゅうだんそかい

| 学校 | 番号 | とまった所 | 人数 | 元の町の名 |

| ミラサカ 三良坂国民学校 |

1 | イズモタイシャブンイン 出雲大社分院 |

37 | カコ カコ 中水主町 下水主町 |

| 2 | コウゼンジ 光善寺 |

35 | 中島本町 材木町 | |

| 3 | ショウホウジ 正法寺 |

35 | 上水主町 羽衣町 | |

| 4 | チュウコンジ 忠魂寺 |

30 | コビキ 天神町 木挽町 中島新町 |

|

| ニ カ 仁賀国民学校 |

5 | ホウウンジ 法雲寺 |

25 | 吉島町 (大手〜白島町) |

| ハイヅカ 灰塚国民学校 |

6 | コウショウジ 興聖寺 |

30 | ソラザヤ 吉島本町2 (空鞘) |

| キサシキヂ 吉舎敷地国民学校 |

7 | サイコウジ 西光寺 |

30 | 羽衣2 (西観音,舟入 ) |

| 8 | リョウヨウショ 療養所 |

25 | カコ 吉島町 中水主町 |

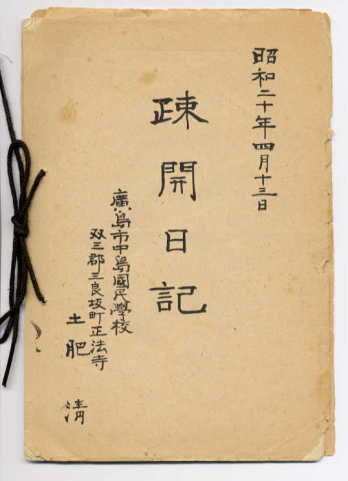

![]() 1945(昭和20)年 4月13日 朝8時

1945(昭和20)年 4月13日 朝8時

たくさんの人たちに見おくられながら,子ども達は広島駅を出発しました。

フタミグンミラサカチョウ フタミグンキサチョウ

双三郡三良坂町(6か所) 双三郡吉舎町(2か所)

★調べてみたいところをクリックしましょう

|

<三良坂(みらさか)絵図>

![]()

なかじまこくみんがっこう しゅうだんそかいものがたり

![]()

中島国民学校の集団疎開のようすを物語風にまとめた「集団疎開物語」を読んでみたい人は,上のアイコンをクリックしてみてください。

![]()

(1)出雲大社分院 (いずもたいしゃぶんいん)

<引率(いんそつ)の先生:安村静子(やすむらしずこ)さんの話>

<引率(いんそつ)の先生:安村静子(やすむらしずこ)さんの話>

疎開(そかい)先でのくらしは,子ども達にとってさみしいものでした。

昼間は,友だちといっしょに元気にしていても,夜になると泣く子が多かったです。

毎ばんのように、親をこいしがって泣く子をなだめ,おねしょする子を起こしてまわりました。

昼は,疎開(そかい)児童が通学する三良坂(みらさか)国民学校教師(きょうし)としての仕事をしていましたので,寝不足(ねぶそく)と空腹(くうふく)で授業中(じゅぎょうちゅう)いねむりすることもありました。

3日に1度は、全員を風呂(ふろ)に入れ,せ中をこすりました。

シラミがわいた下着(したぎ)は大きななべで煮(に)ました。

ある日,おなかをすかせた子どもたちが、農家(のうか)のサツマイモをぬすむ事件(じけん)が起きました。

農家から知らせを受けた先生は,他の子ども達に気づかれないように、宿舎(しゅくしゃ)のすぐそばにあった墓地(ぼち)へ

サツマイモをとった3人の児童をよび出しました。

「どうして、そんなわるいことを、するんね。」

「ぼく,腹(はら)がへっとったんです。」

思わず先生は、大きな声でおこりました。

子ども達は,

「こらえてください。もうしませんから。」

と,泣きながらあやまりました。おこなりながら,先生もいっしょに泣きました。

1年生だった自分のむすこも,疎開(そかい)先へ、いっしょに連れて行っていましたが,

そこでは,1度も「お母さん」とは呼びませんでした。

![]()

このページの

トップにもどる

![]()

(2)光善寺 (こうぜんじ)

![]()

![]() <山迫(やまさこ)さん〔当時4年生〕の話>

<山迫(やまさこ)さん〔当時4年生〕の話>

親せきが田舎(いなか)にあったので,集団疎開(しゅうだんそかい)をしない、と言ったのですが,友だちが、みんな行ってしまって、遊ぶ人がいなくなると思ったのでしょう。

出発の2,3日前,大急ぎでしたくをして行きました。

おなかがすいて、たまりませんでした。おやつは,ほんの少しの大豆(だいず),その大豆もすぐには食べません。

必ず皮をむき,皮を食べます。そして,実を2つにし,1つずつ大豆を食べました。

食事のご飯の中には,大豆が入っていました。食料(しょくりょう)が少なくなったのでしょう,1日ごとに大豆の割合(わりあい)が増(ふ)えていきました。

しらみが、すごかったです。朝起きると、ふとんにたくさんいるのです。お寺の廊下(ろうか)のらんかんに、ふとんをかけて、ほしました。

それだけではありませんでした。服のぬい目には,びっしりとしらみが住みついていました。

女の子の髪(かみ)の毛の中にも、いました。はじめは,1ぴきずつ手で取っていましたが,間に合わなくなり,

はさみで髪の毛を切るようになりました。

![]()

<藤井(ふじい)さん〔当時3年生〕の話>

家は,中島本町の本通りに、昔からあった商店(ふくろものをあつかう問屋)でした。

6年生の姉といっしょに疎開(そかい)しました。

光善(こうぜん)寺のすぐ近くに、三良坂(みらさか)国民学校がありました。

毎朝、整列(せいれる)して,軍歌(ぐんか)を歌いながら、登校しました。

1度,父母がそろって面会(めんかい)に、来てくれました。

手作りのむしパンや,あられを父母の顔をかわるがわる見ながらほおばりました。

面会から帰って,手紙が来ました。次の面会を楽しみにしている文や、1首が書いてありました。

「すくすくと のびゆくわが子を ながむれば ただうれしさに なみだこぼるる」

光善寺に疎開していたのは,中島本町と材木町など、爆心地(ばくしんち)に近い所に家がある子ども達だったので,

8月6日の原爆投下で、たくさんの子どもが、親や家をなくしました。

私は,どうしても父母の死を信じることができませんでした。

そんな私を,10月頃、先生は,広島へ連れて帰ってくれました。

やけ野原になっている広島を見て,やっと父母の死をみとめることができました。

親や親せきがむかえに来ない子どもは,大社教分院(たいしゃきょうぶんいん)へ集められました。

12月中ころ,おじがむかえに来てくれました。

もし何かあったらと,両親は、今の佐伯区のはなれの農家を確保(かくほ)し,

お金やお店の商品,母親の着物などを疎開させていました。

そこで,工場へ動員(どういん)されて助かった姉たちといっしょにくらしました。

生活は苦しく,学校から帰ると,級友(きゅうゆう)の農家の手伝いに行って、野菜や米,いもなどをもらいました。

住まいは変わりました。中学生になると,夜明け前に起きて、親類(しんるい)の野菜を荷車(にぐるま)に一ぱいつんで,

十日市にあった市場まで運びました。放課後は農業の仕事をしました。

中学3年生になると,進学組と就職(しゅうしょく)組にクラスが分かれました。

自分は,就職組になり,進学組が数学や英語を勉強しているとき,

機械(きかい)の操作(そうさ)のしかたの勉強をしました。

でも,勉強したい気持ちで一ぱいでした。

卒業前に,育英し金(いくえいしきん)〔ゆうしゅうな人にお金を出して,勉強してもらう制度〕をもらえることになりました。

高校を受験(じゅけん)し,トップで合格(ごうかく)しました。

高校を卒業して,ある会社の入社試験を受けましたが,テストには,合格したはずなのに,

連らくが来ないので問い合わせてみると,「親がいない」ことが問題にされていました。

本当にくやしさで一ぱいでした。

しかし,他の会社を受け直すと,10年近く苦労して勉強してきたことをみとめてくれました。

その後,大学の夜間部(やかんぶ)を卒業できました。

原爆(げんばく)で親をなくし,その後どうなったかわからない仲間(なかま)がたくさんいます。

私よりも,もっともっとつらい日々をおくったのではないかと,他人事(たにんごと)とは思えないのです。

![]()

このページの

トップにもどる

![]()

(3)正法寺 (しょうほうじ)

★1945(昭和20)年4月21日から8月5日まで

★1945(昭和20)年4月21日から8月5日まで

記入してある。

<一日の日課表>

| 時 | 一日の行事 |

| 5:30 | 起床 |

| そうじ,洗面(せんめん),朝会ごんぎょう〔仏様へのあいさつ〕 | |

| 6:00 | 食事 |

| 7:10 | 登校 |

| 学校での学習 | |

| 帰宅(きたく)後 勉強(1時間半) | |

| 5:30 | そうじ |

| 6:00 | 夕食 |

| 7:00 〜 8:30 |

勉強 |

| 8:30 | 就寝(しゅうしん) |

★子ども達の健康状態(けんこうじょうたい)がよく分かる。

7月16日(月): 欠席(けっせき)や早引き(はやびき)がとても多く出るようになった。

原因(げんいん)は,消化(しょうか)が悪い(わるい)ためか?

![]() この「疎開(そかい)日記」は,校長室に保管(ほかん)してあります。(百周年記念誌資料「昭和20〜疎開・被爆・復興」)

この「疎開(そかい)日記」は,校長室に保管(ほかん)してあります。(百周年記念誌資料「昭和20〜疎開・被爆・復興」)

コピーしたものは,職員室にあります。 (集団疎開ファイル)

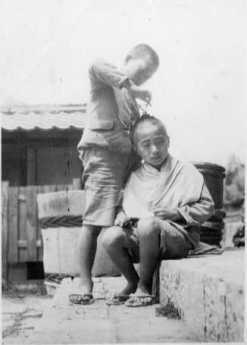

★お寺の石段で写真撮影(しゃしんさつえい ★友達同士で髪(かみ)をかりあう

★正法寺での食事風景

![]()

(4)忠魂寺(ちゅうこんじ)

![]()

![]() <山中さん(当時4年生)の話>

<山中さん(当時4年生)の話>

弁当を持って,学校へ行きました。弁当は,上の方1cmが麦(むぎ)めし,下は大豆(だいず)でした。

弁当の時間,となりの席の地元(じもと)の子どもに米のごはんの弁当を分けてもらうのが楽しみです。

ふろは,1週間に1度でしたので,川〔馬洗川〕で,水あびをし,あせを流しました。

原爆(げんばく)が落とされたことを聞いてからは,広島はどのようになったのか,家族はどうなったのかが気がかりでなりませんでした。

忠魂寺は,三良坂駅から近かったので,列車が着くたびに走っていっては,だれの親がむかえに来たのか、たしかめに行きました。

このページの

トップにもどる

![]()

(5)法雲寺 (ほううんじ)

![]() 昭和63年9月,疎開(そかい)先をたずね,43年前のことを思い出して作った文集が「うさぎだお」です。

昭和63年9月,疎開(そかい)先をたずね,43年前のことを思い出して作った文集が「うさぎだお」です。

大人向けの文章なので,少しむずかしいかもしれませんが,

そのコピーは「更衣室」に保管してあります。

うさぎだお

★列車の旅を終え,法雲寺に到着(とうちゃく)

「くわ」や「かま」で竹やぶを開こんして畑にしました。

苦労して植えたサツマイモがもうすぐで食べられるころ,

台風による大雨で全めつし,

けっきょく,一口も食べることができませんでした。

★休みの日にはイナゴをとって料理して食べました。 ★遠 足

竹皮に包んだ麦飯(むぐめし)の日の丸弁当を持って

行きました。

うれしさでいっぱいでした。

★炭(すみ)を焼くため,木を切り出しました。 ★焼いた炭を「たわら」につめて

軍隊(ぐんたい)にさし出しました。

![]()

(6)興聖寺 (こうしょうじ)

興隆寺に疎開した子ども達は,灰塚国民学校に通っていました。

その小学校のあった場所には,ダムがつくられたため,現在,灰塚小学校はダムの底に沈んでいます。

★当時の灰塚国民校

![]()

![]() <当時4年生だった人の思い出>

<当時4年生だった人の思い出>

1番の思い出は,食べることにつきます。

食べることの思い出は,今も決してわすれることができません。

1番の楽しみは,お寺での法事(ほうじ)でした。法事があると,おそなえ物のおはぎなどが、もらえてうれしかったです。

農家の草取りの手伝いに行くと,おやつに出される「いった大豆」や「ふかしたさつまいも」などが楽しみでした。

灰塚国民学校の担任(たんにん)の先生に食べさせてもらった「どんぶり飯」,学校に持ってきてもらった「おりづめ弁当」のおいしかったこと。

けれども,「トノサマガエル」をつけ焼きにして食べるのには,さすがに、どきょうがいりました。

中島国民学校からついてきてくださった先生に,バリカンで頭をかってもらったり,

小川で体をきれいに洗ってもらったりして,本当にありがたかったです。

![]()

このページの

トップにもどる

![]()

(7)西光寺 (さいこうじ)

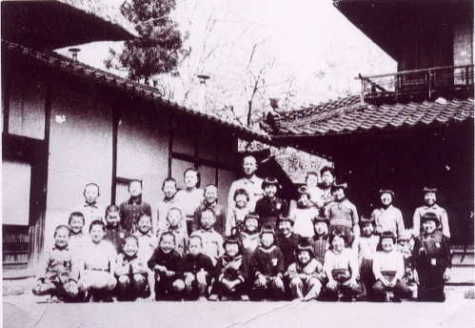

★本堂(ほんどう)前,みんなで写真撮影(しゃしんさつえい)

![]()

![]() <新城さん(当時6年生)の話>

<新城さん(当時6年生)の話>

私の家は,木挽(こびき)町〔今の平和公園のふん水あたり〕にありました。

「ゆうれい小路(こうじ)」と名づけられた小路で,きもだめしをしたり,近所のお寺で開かれる演げき大会を見に行ったりして

今でも自分があそんだ町をなつかしく思い出します。

集団疎開(しゅうだんそかい)に行くとき,さみしいという気持ちはあまりありませんでした。

みんながいっしょで,はじめて汽車の2等車に乗せてもらえるのがうれしかったです。

とにかくおなかがすいていました。

ノカンゾウ,ギシギシ,オオバコといった野草をとり,

寮母(りょうぼ)さんがやっておられたように,おひたしにして食べました。

トノサマガエルをつかまえて,足の皮をはぎ,天ぷらにして塩をかけて食べました。

はじめは,だれも食べませんでした。

先生が真っ先に口に入れられ,「うまい」といわれるので,みんなも食べるようになりました。

夏休みには,イナゴを1人1000びきつかまえて,兵隊(へいたい)さんの食料として送りました。

兵隊さんの服をにする布を作るために,クワの皮をはいで,

1人18キログラム〜38キログラムぐらい送りました。

![]()

このページの

トップにもどる

![]()

(8)療養所 (りょうようしょ)

写真は何枚か残っていますが,思い出などが書き残されたものはありません。

★引率(いんそつ)の松田先生を囲んで

このページの

トップにもどる

![]()

なかじまこくみんがっこう しゅうだんそかいものがたり

しゅっぱつ

1.出発![]()

1945(昭和20)年,4月13日の朝,広島駅は疎開(そかい)先へ向かう子ども達と見送る親たちでいっぱいでした。

その中に,中島国民学校〔今の中島小学校〕の人たちもいました。〔先生14人,子ども247人〕

行き先は,双三郡三良坂町(ふたみぐんみらさかちょう)と吉舎町(きさちょう)。芸備線(げいびせん)に乗って行くことになっていました。

8時出発。その当時の見送りは,プラットホームですることができませんでした。

親たちは,子どもが改札口(かいさつぐち)に入っていくと,急いで,駅の東の方へ走り,

芸備線と、道がならんで走っているところまで行き,列車が見えなくなるまで手をふり続けました。

列車の中では,急に悲しくなって,泣き声をあげる子どももいました。

とうちゃく

2.到着 ![]()

三良坂駅に着いたのは,10時47分。

出迎えの人:みなさん遠いところよく来られました。これからは,ここがあなたの町です。

力を合わせて戦争(せんそう)に勝つまでがんばりましょう。

児童代表 :ぼくたち中島国民学校の児童は,戦争で戦っている兵隊(へいたい)さんに負けないよう,ここでがんばります。

どうぞよろしくおねがいします。

児童全員 :よろしくおねがいします。

先生 :それでは,これから自分たちのとまるところへ分かれて行きます。

吉島町の人は,法運寺。吉島本町2丁目の人は興聖寺。上水主町,羽衣町の人は正法寺。

天神町,木挽町,中島新町の人は忠魂寺。中島本町,材木町の人は光善寺。

中水主町,下水主町の人は大社分院。羽衣2丁目の人は西光寺。吉島,中水主町の人は療養所(りょうようしょ)。

上級生は下級生のめんどうを見るようにしましょう。

子ども達は,さよならを言いながら別れていきました。

3.家に帰りたい

法運寺でのことです。夕食をすませ,本堂へみんなが集まりました。

先生 :今日1日ごくろうさんでした。みんなで歌でも歌おう。「疎開児童(そかいじどう)の歌」を歌うぞ。三,四・・

子ども達 :♪「太郎は,父のふるさとへ,花子は母のふるさとへ,里で聞いたは何の歌・・・」

子ども :シクシク・・

1人の子がなき始めるとそれがだんだん広がり,歌声はすすり泣きにかわり,最後は大泣きになりました。

先生もつられて泣いてしまいました。

子ども :家に帰りたいよ!

子ども :おかあちゃん・・・

これから後,元気な歌ばかり歌うことになります。

昼間は勉強や作業(さぎょう)でさみしさをかんじることはなかったけれど,夕方になると,家へ帰りたいという気持ちが出てきて,

小さい子はなみだを流しました。

4.食事

食べ物は,いなかでもありませんでした。

1回の食事にごはんは小さなおわんに軽く1ぱい。しかし,そのうち米は,3口か4口分しか入っていませんでした。

先生 :食べたものはよくかむこと。30回かんで飲み込む。はい,1口目。

子ども達は,そのかけ声で,1口,口に入れます。

先生 :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14・・・・

子ども達は,かけ声にあわせてかみます。

子ども :(こっそりと)もう口の中にはないよ。

先生 :だれだ!しゃべっているのは!

子ども達は,口の中に何も入っていないのに,80までかみ続けました。

子ども :おなかすいたなあ・・・

先生(女) :兵隊(へいたい)さんのことを思うと,ぜいたくは言えません。食べられるものはどんなものでも食べましょう。

ノカンゾウ,ギシギシ,オオバコ,野原に生えている草も食べられます。

先生(男) :今日はごちそうがあるぞ。

お皿にもられた「カエルの天ぷら」が出てくる。 ![]()

6年生 :わしゃー,よう食べんぞ。

6年生 :さっき,生きとるカエルの足を切って天ぷらにしたんで。かわいそうでならんかった。

子ども :今日みんなでつかまえにいったトノサマガエルがこうなったん?

子ども達は,なかなか手をつけようとしません。そこで,先生が食べて見せました。

先生 :食べてみなさい。

子ども達は,おそるおそるカエルを手に取り,口に入れました。

子ども :おいしい!

その声を聞いて,子ども達は次々にカエルを食べ始めました。

かいこん

5.開墾

野にあるものを利用(りよう)するだけでなく,自分たちで食べ物を作り出すため,

5.6年生は竹やぶや荒れ地を切り開いて畑にし,野菜を植えました。

肥やし(こやし)として,自分たちが出したうんちやおしっこをため,それをおけに入れてかついで運び,畑にまきました。

おなかがすいている中での作業はつらかったけれど,収穫(しゅうかく)を楽しみにがんばりました。

−ある日のこと−

子ども :よう雨が降るね。

子ども :作業ができんけ,うれしいよ。

子ども :でも,川の水がずいぶん増えてきたね。

子ども :畑は大丈夫だろうか。

〜ずぶぬれの先生が帰ってきました。

先生 :やられた・・・。せっかく植えたイモが流された。

橋がこわれて,取りに行こうにも取りに行かれんかった。

子ども :みんなでがんばってやっとあそこまでしたのに・・・・

へいたい

6.兵隊さんへ

自分たちの食べ物だけでなく,兵隊さんに送るものも集めたり,作ったりしました。

−夏の日ざしがてり続ける田んぼの中で,イナゴを取る。−

先生 :みんな,1人が1000匹(ひき)つかまえるんだぞ。

子ども :ええ−。1000匹も?

子ども :そんなにつかまえられるんだろうか?

先生 :てきとたたかってくれている兵隊さんのためを思うと,それぐらいのことはしなくては。

子ども :おるおる。よし,つかまえたぞ。あっ,逃げられた。

子ども :暑いよ。まだ,100匹ぐらいか。このままじゃ,こっちが日干しになるよ。

−山から切り出した木を背中にせおってきて,おろす。炭焼き(すみやき)をする。−

先生 :重たいから,ころばないように気をつけろ。

子ども :よっこいしょ。これで全部運び終わりました。

地元の人 :それでは木を穴の中に入れてください。

子ども :あっ,いたっ。足に落としてしまった。

先生 :大丈夫か?

疎開(そかい)日記を読むと,頭やおなかが痛くて休んだ人も多かったけれど,

作業中の足のけがで休んだ人もいたのが分かります。

そのほか,兵隊さんの服を作るため,クワの木の皮をはいで糸のようなものを集めたり,

飛行機の燃料(ねんりょう)にする松の根を集めたりしました。

7.地元の人たちへ

地元の子ども達とも仲良くなり,遊びに行くようになりました。

遊びにいった家のお母さん:疎開(そかい)の人は食べ物が少なくて,はらがへっとるじゃろう。このおにぎりたべんさい。

子ども :どうもありがとうございます。でも,お寺に帰って食べます。

もらった食べ物はどんなに少しでも寺に持って帰り,みんなで分けて食べるようにと先生に言われていたので,

持って帰って,分け合って食べました。

高学年の子ども中には,自分はがまんして,下の学年の子どもにあげる人もいました。

また,麦かりや田植えなど,農家のいそがしい時などには手伝いに行き,白いごはんを腹いっぱい食べさせてもらった。

いつも,腹いっぱいに食べることがないので,そんな時にはおなかをこわす子どももいました。

配給(はいきゅう)される食べ物だけでは足らず,おなかがすいていたある日,

農家の畑にこっそり忍び込んで,サツマイモをぬすんだ子どもが3人いました。

先生 :どうしてそんな悪いことをするんね。

子ども :ぼく,はらがへっとったんです。

−泣きながら−

子ども :こらえてください。

先生もいっしょに泣きました。

めんかい

8.面会

子ども達が心配でも,親は勝手(かって)に会いに行くことができませんでした。

子ども達が疎開(そかい)先に到着(とうちゃく)してから,2ヶ月間は,会うことができませんでした。

学校からゆるしがあると、順番に親たちが面会に来ました。

そんな時,親は,苦労して手に入れた真っ白なごはん,さとうで味つけしたにもの,

かまぼこ,卵焼きなどの食べ物を持ってきてくれました。

暑い時だったので,子ども達は冷たい井戸水で手ぬぐいを冷やして親たちをまちました。

子ども :おかあちゃん。

親 :りょうが(子どもの名前),元気にしとるんね。

お父さんもどうしとるか心配しとったよ。

たった半日の短い時間でしたが,お母さんとしばらくぶりに会えた諏訪 了我(すわ りょうが)さんは,

うれしくてたまらなかったそうです。

諏訪さんとお母さんが会うのは,この日が最後になりました。

このような子ども達は,他にもたくさんいました。

面会の後,親から手紙の届いた人もいました。

![]()

![]() <お母さんからの手紙>

<お母さんからの手紙> ![]()

智汎(ともひろ)さん,優緒さん,今日からつゆ入りですね。

朝からしばらく雨が降っています。元気で通学していることと思います。

雨がふりますと,智汎さんがかさがなくて、こまっているだろうと思いますが,

もう少しの間,かっぱでがまんしていてください。何とか,工夫してごらんなさい。

そのうち,送ってあげようと思っています。

智汎さんらも先生よりいろいろと戦争(せんそう)の様子を聞かせていただいていることと思います。

ずっと以前だったのですが,新聞に出ておりましたが,沖縄(おきなわ)のある島へてきが上陸してきた時,

国民学校の児童が,先生とともに手りゅう弾(しゅりゅうだん)を持ち,「天皇へい下ばんざい」ととなえながら,

最後の切り込みを行い,お国のために立派(りっぱ)にお役に立たれたということです。

母ちゃんはこの記事を読みました時,思わず南の島の方へ向かってがっしょういたしました。

本当にもったいないことですね。

何でも生まれた時があれば,必ず死ぬ時があります。これは,当然(とうぜん)のことですね。

同じ死んでいくのなら,天皇へい下のために,お国のために一身(いっしん)をささげますことが,

日本人として,1番立派な行いではないでしょうか。

智汎さんも優緒さんも沖縄の小国民に負けないだけの立派な心がまえは持っていることと信じております。

どんな苦しい,また困難(こんなん)なことにぶつかっても,決してあわてたり騒(さわ)いだりしてはいけません。

落ち着いてよく考えてことをするのです。

目上の方のお教えをよく守り,強く正しく,勝ちぬく日までがんばってください。

次に,こちらはおばあさんもお母さんもおかげさまで元気でやっております。

おばあさんは,毎日智汎らの写真とお話ししておられます。

何でもめずらしいものは,みな2人の写真へおそなえをしてよろこんでおられます。

今日は,真っ赤にうれたグミの枝がたくさん花びんにさしてあります。

家の前の松村さんの畑の麦(むぎ)もかり取られました。

うちの畑にも,カボチャやキュウリ,ナスが大きくなりました。もう花もさいております。

去年のような大きなカボチャを作ろうと思っています。

そちらも,もう麦が刈り取られ,田植えが始まっているでしょうね。

めずらしいいなかの生活,本当に楽しい日々をすごしておられるでしょう。

農繁期(のうはんき)〔農作業で忙しい時〕で,仁賀(にが)の方々もずいぶんお忙しいことと思います。

智汎さんらでできることは何でもお手伝いさせていただき,少しでもお役に立ってください。

人がいやがられる仕事は,進んでやらねばなりません。

いつかも話しましたね,日本一の疎開児童(そかいじどう)になるよう努力してください。

どうか,体に注意して,先生方やお姉さん方に心配をおかけしないように。

先生のお言いつけをよく守り,立派な人になりましょうね。

先生方やお姉さん方へよろしく申してください。

では,ごきげんよう。雨季ですから,くれぐれも体を大切に。

6月12日夜

母より

![]()

げんばく

9.原爆

1945(昭和20)年,8月6日,

三良坂町,吉舎町はいつもと変わらぬ朝を迎え,子ども達は学校へ登校しました。

「広島の方がおかしい。」という知らせが先生達の耳に入ったのは,午後になってからでした。

しかし,くわしいことは分かりませんでした。

列車で三良坂駅にけが人がどんどん運ばれてきました。

2日後,広島市内に残っていた中島国民学校の先生が来て,広島の様子を伝えてくれました。

先生は,10日頃,親たちの様子を見るために広島へ帰りました。

広島の様子を調べにもどった先生の目の前には,この世のものとは思えない光景が広がっていました。。

光善寺や忠魂寺に疎開(そかい)していた子ども達は,家が爆心地に近く,両親や家族がみな亡くなったという人がたくさんいました。

行方不明の親をさがしに行きたいという子どもを連れて,広島へ帰った先生もいました。

−広い焼け野原にたたずんで−

子ども :先生,ここよ。ここに家があったんよ。先生,お母ちゃんの服が・・・・

−焼け残った服のあるあたりを掘ってみると,そこから骨が出てくる。

子ども :お母ちゃ−ん・・・・

いっしょに疎開した260人の中島国民学校の子ども達は,1人1人と親や親せきの者が引き取りに来ました。

しかし,30人の子ども達はいつまでたってもだれも迎えに来ませんでした。

夜になると,毎日のようにすすり泣きの声が聞こえ,

ねごとで「お母ちゃ−ん」とさけぶ子どももいたそうです。

この子ども達は,大社分院に集められ,五日市の「広島戦災(せんさい)児収容所」に行き,

その後,似島の「県戦災児教育所似島学園」に行きました。

![]()

このページの

トップにもどる